Аденома гипофиза

Аденома гипофиза

- Принципы диагностики

- Диагностика и основные направления терапии

- Лечение

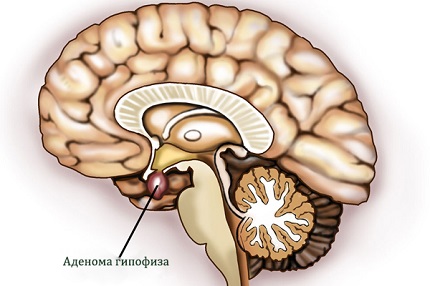

Кроме щитовидной железы, гормональный фон человека регулирует гипофиз. Он расположен позади глаз, в нижней части головного мозга. Опухоль, которая может образовываться в гипофизе, чаще всего, доброкачественная и не требует лечения. Но, часто её наличие имеет серьёзные последствия.

В целом новообразования гипофиза очень медленно растут. Их прогрессирование происходит в 35-55 лет, на фоне гормональной перестройке организма и появившихся хронических заболеваний.

Принципы диагностики

Основными проявлениями аденомы гипофиза являются гормональные расстройства и зрительные проблемы. Основными проявлениями при диагностики является триада Гирша:

- гормональные перестройки,

- зрительные проблемы,

- на рентгене – изменение турецкого седла.

Гормональные проблемы проявляются чаще всего:

- аменореей-галактореей,

- акромегалией,

- нейроэндокринными ожирениями.

Зрительные проблемы проявляются:

- изменениями полей зрения,

- первичной атрофией зрительного нерва,

- жалобами на общее ухудшение зрения,

- глазодвигательными нарушениями, парезами двигательных нервов глаз.

Изменение турецкого седла при рентгенографии проявляется в виде:

- увеличения размеров,

- истончения или отсутствия спинки седла,

- двоконтурности дна.

МРТ при диагностики является наиболее показательным способом исследования. Оно даёт более точную информацию о конфигурации опухоли, так как позволяет исследовать её в трёх проекциях. Так же даёт возможность различить её отношение к окружающим мозговым тканям и заметить признаки инвазии опухоли в сосуды. Важнейший момент –это диагностика расположения опухоли относительно сонных артерий, особенно если планируется хирургическое вмешательство. Лабораторная диагностика даёт информацию о гормональной активности опухоли. В расчёт берётся пролактин, СТГ, ТТГ, АКТГ, кортизол. При этом устанавливается как недостаточность гормонального фона, так и чрезмерная выработка гормонов в организме.

Диагностика и основные направления терапии

Основными принципами лечения можно считать нейрохирургическое вмешательство в условиях стационара и консервативное лечение, которое может проводиться амбулаторно.

При декомпенсированных гормональных нарушениях при сахарном диабете, нарушениях водно-электролитного баланса, гипоталамическом синдроме, терапия должна начинаться в условиях эндокринного отделения. Особенно, если будет проходить подготовка к оперативному вмешательству.

Диагностика основана на самых разных исследованиях:

- сборе анамнеза,

- детализации жалоб,

- проверка соматических заболеваний,

- ЭКГ, УЗД,

- осмотр нейроофтальмогоа,

- осмотр отоневролога.

- рентген черепа для осмотра турецкого седла,

- КТ головы,

- МРТ головного мозга,

- лабораторные исследования гормонов крови,

- биохимические анализы,

- анализ на сахар,

- коагулограмма,

- общий анализ крови,

- общий анализ мочи,

- исследования в динамике.

Лечение

Микроаденомы гипофиза, которые не влияют коренным образом на секрецию гормонов, должны лечиться консервативно. Хирургическое вмешательства в этом случае показано только, если обнаруживается неэффективность последнего или если к нему есть противопоказания. Например, непереносимость препаратов.

Аденомы, которые секретируют АКТГ или ТТГ подлежат удалению в самые кратчайшие сроки после обнаружения. Только декомпенсированная стадия соматического заболевания может являться противопоказанием к этому. Летальность при хирургических операциях по удалению аденомы гипофиза не превышает 2%.

К выписке из стационара подлежат больные, выявляющие стойкие признаки улучшения состояния:

- улучшение зрительных функций,

- нормализация гормонов крови или же ситуация, когда клиническая картина гормонального фона заметно улучшилась,

- заживление раны и места вмешательства,

- отсутствие ликвореи или отсутствие истечения спиномозговой жидкости из дефектов основания черепа.

Ориентировочное нахождение в условиях стационара – около двух недель. Однако, в дальнейшем необходимо наблюдение лечащего врача и профилактические скрининги состояния человека.